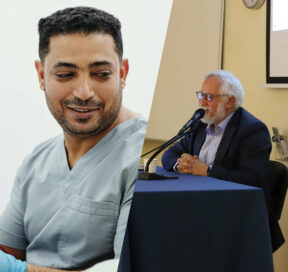

Ce 18 septembre 2024, Peter Lautner (Institut Liszt) et François Nollé (IPC) sont intervenus à l’IPC dans le cadre des soirées des philosophes. Ces conférences, en philosophie ancienne, portaient sur Aristote.

Compte-rendu par François Nollé.

Peter Lautner, « Aristotle on responsibility for actions and character »

Aristotle has no specific word for responsibility. Instead, he talks about actions for which we can be praised or blamed. The reason is that there is a difference between being the cause of something and being responsible for it.

There are two conditions under which actions cannot be praised or blamed: when someone is forced to act as he does, and when he does not know what he is doing. One has to distinguish the spurious cases of force and ignorance from the genuine ones.

In the case of forced actions, Aristotle talks about mixed actions, that we would not do in standard circumstances.

Concerning the ignorance cases, Aristotle distinguishes between actions done by ignorance and actions done in ignorance; for Aristotle, I’m responsible for the actions done in ignorance.

Concerning the so-called practical syllogism which is a way to explain human actions, Aristotle claims that nobody can take as an excuse to ignore the general moral laws.

Finally, Aristotle stresses the fact that we are responsible for our character, because we acquire it by doing the actions it requires, actions that lead to a stable disposition of the soul.

François Nollé, « Les piquants du hérisson sont-ils des poils ? Comprendre la définition par analogie chez Aristote. »

L’analogie est un outil qui permet de déterminer des propriétés identiques appartenant à des êtres ne faisant pas partie du même genre. L’unité analogique est l’unité la plus large qui soit, permettant de manifester des points communs entre des êtres très éloignés.

La question de savoir si le piquant du hérisson est un type de poil ou un analogue de poil peut sembler être une question sans intérêt, mais sa résolution permet de dessiner une image plus précise de la biologie aristotélicienne et de son caractère scientifique.

En effet, Aristote affirme qu’au-delà des apparences sensibles et du langage ordinaire, le piquant du hérisson fait partie du même genre « poil », car sa fonction consiste bien à couvrir la peau (en plus d’être un moyen de défense), et qu’il ne diffère du poil que par le plus et le moins – appliqué au couple de contraires souple/rigide ; le piquant n’est rien d’autre qu’un poil rigide. Au contraire, la plume ou bien l’écaille sont des analogues de poil, et non plus des types ou espèces de poil, car bien qu’elles partagent la même fonction que le poil, elles n’en diffèrent plus seulement par le plus et le moins, mais bien par la configuration matérielle et l’apparence sensible elle-même. Quel est alors le critère déterminant qui permet de distinguer entre un cas d’analogie et un cas qui n’en est pas ? Il semble qu’il soit nécessaire de faire appel à la distinction aristotélicienne entre la partie matérielle et la partie formelle d’une définition. Entre deux cas identiques génériquement (piquant du hérisson et poil du cheval par exemple), la partie matérielle et formelle de leur définition est la même, et ils ne diffèrent que par des différences de degré ; entre deux cas identiques par analogie (plume de l’oiseau et poil du cheval par exemple), la partie formelle de leur définition est identique, mais pas la partie matérielle, car ils n’appartiennent pas à la même famille d’animaux, et n’évoluent pas dans le même milieu naturel.

Cette rigueur de la biologie aristotélicienne se manifeste encore davantage lorsqu’Aristote traite du cas de l’oursin, qui semble contredire les distinctions conceptuelles qui viennent d’être faites. Les piquants de l’oursin (appelé « hérisson de mer » par Aristote) ne sont-ils pas un cas de figure d’une fonction et d’une configuration matérielle identique, alors même qu’ils appartiennent à des familles d’animaux très différents ? Aristote répond par la négative, car il considère que le piquant de l’oursin n’a pas la même fonction que le poil (cette fonction étant assurée par la coquille): en effet, les oursins se servent de leurs piquants pour se déplacer (et pour se défendre), et en ce sens, ils sont les analogues des jambes, et non pas des espèces de poils.

Ainsi voit-on très clairement que la biologie aristotélicienne, loin d’être naïve et purement empirique, va au-delà des apparences sensibles et des imprécisions du langage ordinaire, pour découvrir les structures intelligibles cachées derrière ces apparences.